店舗DXの誤解と真の目的

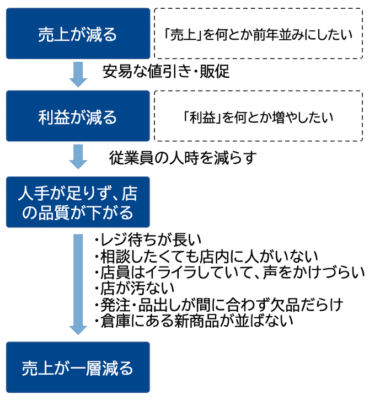

近年、小売業や飲食業をはじめとする多くの店舗運営において、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」の重要性が叫ばれています。人手不足の深刻化、生活者ニーズの多様化、オンラインとの競争激化といった課題に直面する中、デジタル技術を活用した変革は、もはや避けては通れない経営課題と言えるでしょう。

しかし、「DX」という言葉が先行し、単に新しいツールを導入したり、オンラインストアを開設したりすることがDXだと誤解されているケースも少なくありません。

そもそもDX(デジタルトランスフォーメーション)とは何か、その基本的な定義や起源については以下の記事で詳しく解説しています。本記事では、そのDXを店舗という現場でどのように捉え、競争優位性を確立するために変革していくべきか、その本質と成功の鍵について、具体的な事例を交えながら深掘りしていきます。

店舗DXの本質「いかに顧客体験を高め、選ばれる店舗であり続けるか」

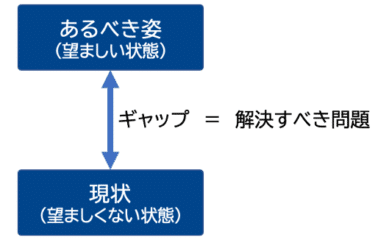

店舗におけるDXとは、単なるデジタル化(Digitization)やデジタル活用(Digitalization)とは一線を画します。それは、「顧客の立場で利便性・快適性を徹底的に考え抜き、デジタル技術とデータの活用で店舗自体だけでなく店舗運営やオンラインチャネルも統合した変革を行うことにより顧客体験の向上を実現すること」と言えます。

経済産業省のDX推進ガイドラインでも示されている通り、DXの目的は「顧客や社会のニーズをもとに、競争上の優位性を確立すること」であり、その手段として「データとデジタル技術を活用して、製品・サービス・ビジネスモデルだけでなく、企業の仕組みや風土も含めた変革する」のです。

つまり、店舗DXにおいては、最新技術を導入すること自体がゴールなのではなく、それらを通じて「いかに顧客体験を高め、選ばれる店舗であり続けるか」が最も重要な問いとなります。Transformation(変革)という言葉が示す通り、時には既存のやり方をゼロベースで見直すほどの、本質的な変化が求められるのです。

多くの店舗DXが陥る「手段の目的化」の罠

残念ながら、現実には「手段の目的化」に陥ってしまうケースが後を絶ちません。

例えば、「人手不足解消のためにセルフレジを導入する」「ポイントアプリを開発する」「効率化のために配膳ロボットを導入する」といった取り組み自体は有効な手段となり得ますが、それが顧客体験の向上や競争優位性の確立という本来の目的に繋がっていなければ、真の店舗DXとは言えません。

典型例の一つが、「店舗独自の専用アプリ利用の推奨・半強制」です。来店客に自社の専用アプリをダウンロード・会員登録させ、クーポン配布や特定機能利用の主要な入口とするこの方式は、一見すると顧客エンゲージメントの向上や継続的なデータ収集に繋がるように思えます。

しかし、多くの小売業や飲食店がこの手法を採用した結果、スマートフォンの容量圧迫や煩雑な会員登録・個人情報提供への抵抗感、アプリがないと基本的なサービスすらスムーズに利用できないという不便さから、使い勝手の悪いアプリによる顧客満足度の低下や利用敬遠を招くケースが多くなりました。

特に、利用頻度の低いアプリでは、いざ使おうとした際にログアウト状態になっており、IDやパスワードを思い出せずに結局利用を断念してしまうケースも少なくありません。その煩わしさから、店に行くこと自体をやめてしまうことさえあるのです。

これらの事例は、「企業側のデータ収集や顧客囲い込み」という「手段」に目が向きすぎた結果、「顧客が手間なくスムーズに必要な情報やサービスを利用したい」という「目的」を見失ってしまったケースと言えるでしょう。特に、利用頻度が年に数回程度の小売業であれば、専用アプリで顧客に負荷をかけて囲い込もうとするよりも、LINE公式アカウントなどを活用して顧客にとって負担の少ない形でゆるやかに繋がり続ける方が、結果的に良好な関係性を築けます。

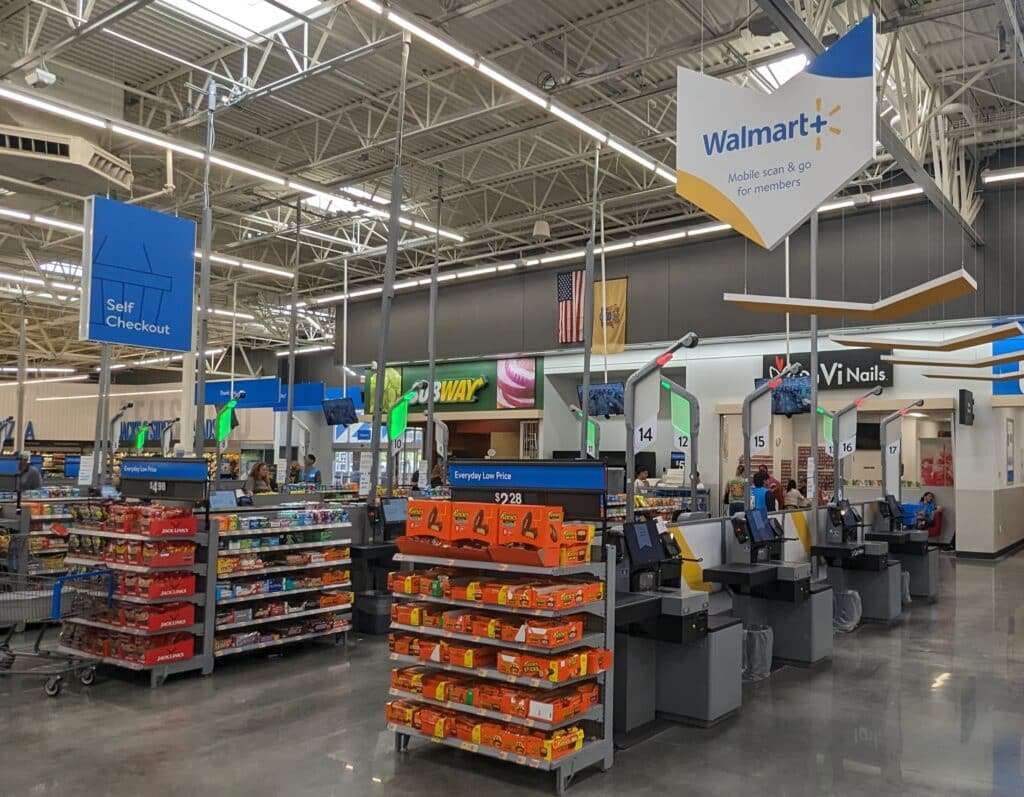

Walmartの果敢な技術実験と顧客中心の進化

世界最大の小売業であるWalmart(ウォルマート)は、店舗DXにおいて常に顧客体験を中心に据えながら、数多くの革新的な技術を実験的に導入してきました。

セルフスキャン方式の決済であるScan&Go、事前注文した商品を自動で受け取れるピックアップタワー、店内の在庫を監視する棚スキャンロボットなど、同社は常に新しい技術を積極的に取り入れ、顧客の反応や運用効率を徹底的に検証してきました。

注目すべきは、Walmartが成功体験に固執せず、顧客に受け入れられなくなったり、持続可能性の低いと判断した技術は迅速に撤退する決断力を持ち合わせていることです。

Scan&Goは3度目の挑戦

「Scan&Go」は、顧客が自身のスマートフォンアプリで商品のバーコードをスキャンし、専用レジで会計するシステムでしたが、万引きの増加(意図的なものだけでなく、スキャン忘れも含む)から2度中止しています。3度目の挑戦の現在は年会費を払った有料会員Walnart+の専用サービスとして限定的に展開されています。

500店舗で稼働していた棚スキャンロボットをリストラ

Walmartは、棚の状況と在庫状況を監視するために、Bossa Nova製の棚スキャンロボットを導入しました。テスト店での実証実験がうまく機能したため、2020年1月には、米国内の約4,700店舗のうち約1,000店舗に導入すると発表しました。

しかし、2020年11月には、すでに設置されていた約500店舗でのこのロボットの利用を中止しました。中止の理由は正式には発表されていませんが、コロナ禍で急増したBOPIS(Buy Online Pick-up In Store)の影響であると推測しています。BOPISの注文が増加したことで、店舗でオンライン注文商品をピッキングする従業員を前年の2倍以上に増やす必要が生じました。この人間によるピッキング作業が増えたことが、ロボットの中止につながった可能性があります。従業員が売り場を把握できている状況では不要な存在です。なお、通路を移動する床磨き機など、他のロボットは引き続き使用しています。

1,500店舗で稼働していたピックアップタワーを撤去

Walmartのピックアップタワーは、高さ約5メートル、幅約2.5メートルの巨大な自動受け取り機で、オンライン注文した商品を店舗で手軽に受け取れるように設置されました。内部には小型から中型の商品を最大300箱まで保管でき、顧客が店舗に到着後、タッチパネルでバーコードをスキャンするか注文番号を入力するだけで、約5秒から45秒で商品がベルトコンベヤーに乗って出てくる仕組みです。

このシステムの導入目的は、顧客がオンラインで注文した商品を店舗で受け取る際の効率を高め、待ち時間を減らすなど利便性を向上させること。また、受け渡し業務を自動化することで店舗運営のコスト削減も期待されました。さらに、顧客に実店舗へ足を運んでもらうことで、追加の買い物も促し、アマゾンなどの競合他社との差別化を図る狙いもありました。店舗の入り口付近に設置され、顧客はオンライン注文時に店舗受け取りを選択することで、この便利なサービスを利用できました。

ピックアップタワーは2016年に登場し、ウォルマートは「ゲームチェンジャー」と期待して導入を進め、1500店舗以上にまで拡大しました。しかし、新型コロナウイルス禍をきっかけに顧客はより利便性の高い(オンライン注文した商品を駐車場で積んでくれる)カーブサイドピックアップを支持しました。Walmartは戦略を変更し、2021年にピックアップタワーの廃止を決定しました。

このように、Walmartは顧客体験と運用効率の両面から常に最適解を追求し、試行錯誤を重ねてきました。そして、そうした数多くの挑戦の中から生まれ、現在でも進化を続けている店舗DXの一つが「BOPIS」なのです。

顧客体験中心の変革から生まれた成功モデル

BOPIS(Buy Online, Pick-up In Store)とは、オンラインで商品を購入し、店舗で受け取るサービスのことです。

2033年に5,094億ドルに達するBOPIS

2025年から2033年の間にアメリカのBOPIS市場は年平均成長率16.45%で成長し、2024年の1293.6億ドルから2033年末には5094億ドルに達すると予測されています。この急速な成長は、顧客のニーズに応える便利なショッピングモデルとしてBOPISが確立されつつあることを示しています。

Walmartは2007年のSite to Storeサービスからオンラインで注文した商品を店舗で受け取るサービスを展開しています。この当時はECであるWalmart.comで注文した商品がECセンターから送られて店舗のサービスカウンターで受け取ることができるというシンプルなものでした。

このサービスが進化して利用顧客が増えた結果サービスカウンターが混むようになったので、前述のピックアップカウンターを開発したのです。

当時、サービスの選択肢として、コロナ禍以前からオンライン注文した商品を駐車場で積んでくれるBOPISの一形態であるカーブサイドピックアップは提供していましたが、受け渡しに従業員が不要なピックアップタワーに注力していた印象があります。

新型コロナウイルス禍で人との接触を避ける買い物ニーズが増えた際に、店舗に入らなくても商品を受け取ることができるカーブサイドピックアップが圧倒的な支持を得ました。急遽従業員募集をして店内の商品をピックアップする人員を確保することで、前述の棚監視ロボットは不要となったのです。

顧客は新型コロナウイルス禍が落ち着いた後も、アプリなどオンラインで注文した商品を車まで積んでくれるカーブサイドピックアップの利便性を支持しました。Walmartを視察しに行くと、カーブサイドピックアップで商品を積んだ後に車を降りて、店内で新しい商品はないかと買い物を楽しむ光景をよく見かけます。品質にばらつきがないトイレットペーパーや牛乳はBOPISで購入して、魚やトマトなどは自分の目で見て選びたいという生活者も多いのです。

生活者としては、利便性の高いサービスを提供している小売店を支持しますので、競合のTargetやKroger等もカーブサイドピックアップに注力するようになりました。

Walmart CEOのDoug McMillon氏は「顧客は店舗とeコマースビジネスをデジタルに接続したシームレスな方法で統合し、ショッピングをより簡単にすることを望み、期待していると確信している」と述べています。この言葉には、顧客視点でのDXの本質が凝縮されています。

BOPISの提供は単なる効率化ではなく、顧客にとっての時間の節約、確実な商品確保、受け取り時間の柔軟性、配送料などの追加コストの削減といった、具体的な体験価値の向上をもたらしています。さらにWalmartは、モバイルチェックインによる受け取り時間の短縮、専門スタッフによる商品準備と車までの配送サービス、専用の保管スペースの設置、一部店舗での24時間受け取り対応など、細部にわたって顧客体験を高める工夫を重ねてきました。

顧客体験向上と売上増加の好循環

こうした顧客体験の向上は、ビジネス的にも大きな成果をもたらしています。BOPISを利用するショッパーの82%が注文品を受け取る際に追加購入を行っているというデータがあります。また、アメリカでの調査によれば、BOPISを利用して店舗で商品を受け取った顧客の85%が別の商品を購入しています。顧客が店舗を訪問することで、ついで買いや衝動買いを誘発するため、売上の増加が見込めます。

Capital one shopping:Buy Online Pick Up In Store (BOPIS) Statistics

この好循環は、単なる「効率化」や「省力化」といった内部目線の改善では決して生まれません。顧客の立場に立って体験価値を高めることが、結果として企業の業績向上にも繋がるという、DXの本質を体現しているのです。

成功する店舗DXに必要な視点

Walmartの事例から学べるのは、「仕組み(手段)の設計前に、顧客体験(目的)の設計を徹底的に行うべき」ということです。自社の店舗DXを進める上で、DXの目的は何か、どのような顧客体験を提供したいのか、そしてどこから始めるべきかを常に問い続ける必要があります。

特に重要なのは、全ての仕組みを一度に変える必要はなく、顧客体験へのインパクトが大きく、かつ実現可能性の高い領域からスモールスタートで始めることです。

Walmartも全ての技術革新が成功したわけではなく、多くの挑戦と失敗を経て現在の姿があります。失敗を恐れず果敢に挑戦し、検証と改善を繰り返す姿勢こそが、真の店舗DXには欠かせないのです。

データとテクノロジーを活用した顧客体験の継続的改善

店舗DXの成功には、顧客体験向上のための継続的な改善が不可欠です。

小売業者はアプリの使用、在庫管理、リアルタイム追跡などを強化して顧客をサポートしています。このテクノロジーにより、注文と受け取りのシステムがより簡単になり、ミスや待ち時間が最小限に抑えられます。

具体的には、POSデータ、会員データ、Wi-Fiアクセスログ、カメラ映像などを分析し、顧客属性や購買行動、店内動線を把握することで、パーソナライズされた情報提供や品揃えの最適化に繋げることができます。

また、店舗受取、店舗在庫のオンライン表示、ECと店舗の会員情報統合、店舗スタッフによるオンライン接客などを通じて、オンラインとオフラインの境界をなくしたシームレスな購買体験を提供することも重要です。

セルフレジをはじめ、AIによる需要予測での発注・在庫管理最適化、スマートデバイス活用による情報共有の迅速化、ロボットによる単純作業の代替などにより、スタッフがより付加価値の高い接客に集中できる環境を作ることも、間接的に顧客体験の向上に繋がります。

さらに、キャッシュレス決済の拡充、ウォークスルー決済、顔認証決済などの新たな決済体験の提供も、顧客の不満点である決済の手間を削減する重要な要素となっています。これらは完成度が低いと、レジ作業の煩雑さや顧客の混乱など逆の効果をもたらすことがあるので、導入には注意が必要です。

目的を見失わず、顧客と共に変革を

店舗DXは、単なるデジタルツールの導入競争ではありません。自社の目指す姿と顧客への提供価値を明確にし、「顧客体験」を軸に据えて、デジタル技術とデータを活用しながら変革を進めていくプロセスです。

Walmartの事例が教えてくれるように、技術導入自体を目的化せず、顧客体験の向上という本質に立ち返りながら、果敢に挑戦と検証を繰り返すことが店舗DXの成功には不可欠です。

失敗を恐れず、常に顧客の声に耳を傾け、時には撤退する勇気も持ちながら、顧客と共に進化していく姿勢こそが、これからの時代の店舗運営に求められています。

「デジタル」という言葉に惑わされず、本質的な「変革(Transformation)」を目指して、顧客体験を中心に据えた店舗DXを推進していきましょう。