JAの基本構造と機能

JAは地域農業協同組合を基盤とする全国的な組織で、第二次世界大戦後の食糧難克服に貢献しました。階層構造は地域JA、都道府県JA、全国JAで構成され、全国農業協同組合中央会(JA全中)が頂点に立っています。

JAの事業は多岐にわたり、農業関連事業(農産物販売、資材供給、営農指導)と非農業関連事業(JAバンク、JA共済、小売事業など)を展開しています。会員は農家の正組合員と非農家の准組合員からなり、近年は准組合員数が正組合員数を上回る傾向にあります。

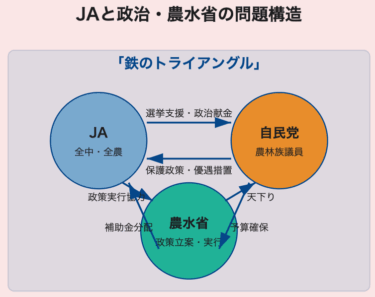

政治との関係と「鉄のトライアングル」

JAは自民党と歴史的に深い関係を持ち、農水省・JA・自民党の「鉄のトライアングル」を形成しています。JAはJA全中(政府渉外)と農政連(政治委員会)を通じて政治的影響力を行使し、農業市場の自由化や輸入品導入に反対する主要勢力となっています。

JA幹部は政治家との密接な関係を築き、政策決定に強い影響力を持っています。

多くの農家を組織することで選挙における集票力を持ち、自民党候補を支援する一方、関連団体は政治献金も行ってきました。この構造により、JA幹部は農家の実態から離れた権力を握り、JA組織の存続と幹部の利益を優先する決定を下すことが可能になっています。

農水省との複雑な関係と農家が損をする構図

JAは当初、農水省の政策実行を担う下部組織的役割を果たし、多くの農水省施策はJAの協力なしには実施できませんでした。「天下り」と呼ばれる、退職した高級官僚がJA関連団体で高位の職に就く慣行も、この癒着を強化しています。

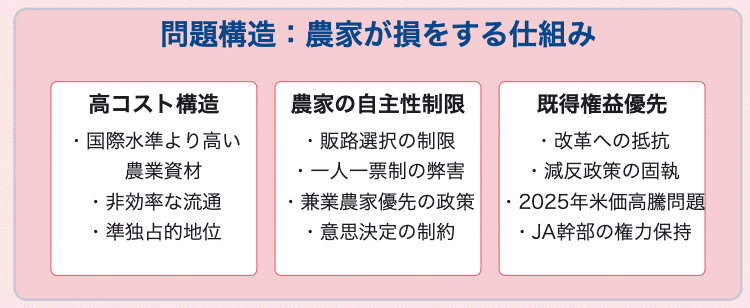

この構造の中で、農家は実質的に損をする立場に置かれています。

JAの準独占的地位によって農家は割高な資材を購入せざるを得ず、農産物販売でも最適な価格や販路を自ら選択する自由が制限されています。JA経営陣の既得権益を守るための政策が、結果的に農家の所得向上や効率的経営を妨げている状況が続いています。

主な問題点と批判

高コストと非効率性:JAは農業資材や生産物の準独占的地位を持ち、農家にとって高コストを生み出しています。肥料・農薬・機械などは国際水準より高価で、流通システムも非効率的です。

改革への抵抗:農場規模拡大や企業参入、減反政策撤廃などの改革に歴史的に抵抗し、多数の兼業農家の利益を専業農家より優先する傾向があります。

農家の自主性制限:農家のJA依存が自主性と意思決定を制限し、「一人一票」制度は大規模・高生産性農家に不利になる可能性があります。

財政的脆弱性:経済部門の赤字を信用事業・共済事業の利益で補填する構造で、農業人口減少下での持続可能性に懸念があります。

改革への取り組みと課題

安倍政権はJA全中の権限撤廃やJA全農の株式会社化など改革を推進しましたが、JA内部からの抵抗により部分的にしか実現していません。2019年にJA全中は一般社団法人に移行しましたが、批判者は改革が「骨抜き」にされたと指摘します。

准組合員のJAサービス利用制限も議論されていますが、決定は延期されています。TPPへの反対や食料安全保障を名目とした保護政策への固執も、JAの立場として変わっていません。

2025年の米高騰問題

2025年に入り、日本では米価が急騰し、消費者に大きな影響を与えています。この高騰の背景には、気候変動による収穫量減少という要因だけでなく、JAによる流通コントロールと減反政策の影響も指摘されています。

JAは食料安全保障を理由に高価格維持を正当化していますが、実際には自らの手数料収入確保という側面も否定できません。

消費者団体からは、JAの既得権益保護が物価上昇を招いているとの批判が高まっており、政府は緊急輸入も検討しています。しかし、JA幹部と政治家の関係から抜本的対策が遅れる中、農家自身も高騰による消費減少で長期的には損失を被る可能性があり、JAの政策が農家と消費者の双方に不利益をもたらしている実態が浮き彫りになっています。