小売業界では「データは宝の山」と言われますが、実際にPOSデータを売上向上に活用できている店舗はまだまだ少ないのが現実です。毎日大量に蓄積されるデータを「見える化」し、具体的な改善策に結びつけるためには、体系的なアプローチが不可欠です。

本記事では、POSデータ分析の基本から応用まで、実際の店舗運営で使える実践的な手法を小売業初級者向けに段階的に解説します。

POSデータの基本を理解する

基本的な記録情報

基本的な記録内容には、

いつ売れたか(日時・時間帯)

何が売れたか(商品名・商品コード)

いくつ売れたか(販売数量)

いくらで売れたか(売価・売上金額)

何人が買ったか(レジ通過した客数)

誰が買ったか(ID-POSであれば)

というデータがあります。

たとえば、コンビニのおにぎりを例にすると:

10月15日(火)12時30分に

ツナマヨおにぎりが

1個

150円で

お昼休みのサラリーマンに売れた

このような情報が、1日に何百、何千と蓄積されているのです。データとは「何かを文字や符号、数値、画像などのまとまりとして表現したもの。」であり、人間にとって意味のあるものや、データを人間が解釈した結果のことを情報と呼びます。

店舗の健康状態を数字で表現する

これらの基本データから、店舗の状態を表す大切な指標を計算できます。まるで人間の健康診断のように、数字で店舗の調子がわかるのです。

売上高 = 店舗の体温

人間の体温が36度台で安定しているように、お店の売上も普段の水準があります。急に高くなったり低くなったりしたら、何か原因があるはずです。

例:いつも平日の売上が50万円程度なのに、ある火曜日だけ70万円だった

→ 近くで工事があって迂回路に店があった、テレビで紹介された商品の在庫があることが知られたなど

お客様の数 = 店舗の脈拍

脈拍が生命の証であるように、来店されるお客様の数は店舗の生命線です。お客様の数が安定していることが、健全な経営の基本です。

例:いつも1日600人のお客様が来店されるのに、最近550人に減っている

→ 競合店ができた、商品の魅力が下がった、接客に問題があるなど

客単価 = 店舗の血圧

客単価は「売上金額 ÷ レジ通過客数」で計算します。血圧と同じで、高すぎても低すぎても問題があります。

例:客単価の計算

1日の売上:80万円

1日の客数:500人

客単価:80万円 ÷ 500人 = 1,600円

客単価が急に上がった場合は、どの商品の売上が原因かを確認します。特定の商品が原因であれば在庫切れがないように手を打ちますし、特定のカテゴリーであれば店舗の周辺状況も確認した上で手を打ちます。

客単価が急に下がった場合は、高い商品が減って安い商品が増えた(点単価の下降)か、買上点数が減ったのかを確認して、対策を考えます。

PI値で商品の人気度を測ってみよう

PI値とは

PI値とは、1,000人のお客様のうち何人がその商品を買ってくれたかを表す数字です。まるで商品の人気投票の結果のようなものです。

PI値の計算方法

PI値 = (その商品を買った人の数 ÷ 全体の客数) × 1,000

具体例をあげます。

あるドラッグストアで、1ヶ月間の実績を調べてみました。

1ヶ月間の来店客数:15,000人

マスク(50枚入り)を買った人:150人

美白美容液を買った人:3人

マスクのPI値:(150 ÷ 15,000)× 1,000 = 10

美容液のPI値:(3 ÷ 15,000)× 1,000 = 0.2

つまり、1,000人のお客様のうち、マスクは10人が買い、美容液は0.2人(5,000人に1人)が買ったということです。

PI値の便利なところ

PI値の良いところは、店舗の大きさや忙しさに関係なく、商品の人気度を比較できることです。

例えば:

大型店:1日2,000人来店、商品Aを100個販売 → PI値50

小型店:1日500人来店、商品Aを25個販売 → PI値50

どちらも同じPI値50なので、商品Aの人気度は同じということがわかります。天候や曜日で来店客数がばらつく店舗においても、800人の日は40個売れることが予想できますし、1,200人の日は60個と予想できます。

PI値でわかること

PI値が高い商品:多くのお客様に支持されている人気商品であり、欠品がないように在庫を十分確保する必要がある。

PI値が低い商品:一部のお客様だけが買う専門的な商品、または商品力に問題がある商品であり、より深い分析が必要。

比較することで課題が見えてくる

数字は比較して初めて意味を持つ

「今日の売上は72万円でした」と言われても、それが良いのか悪いのかわかりません。でも「昨日は68万円だったから、今日は4万円アップ!」と言われると、良い傾向だとわかります。

データ分析の基本は「比較」です。比較の方法を覚えれば、数字が語りかけてくる店舗の状況がよくわかります。

昨日・先週・去年と比べてみよう(時系列比較)

昨日/

昨日・先週と比較する(短期比較)

毎朝、前日の売上を確認する習慣をつけましょう。

例:コンビニの日次売上チェック

- 今日(水曜日):51万円

- 昨日(火曜日):48万円

- 前日比:+3万円(+6.3%)

「昨日より良くなった!」と喜ぶ前に、もう一つ確認してください。

同じ水曜日同士で比べると、曜日による違いが除かれて、より正確な比較ができます。

- 今週水曜日:51万円

- 先週水曜日:53万円

- 前週同曜日比:-2万円(-3.8%)

あれ?昨日比ではプラスだったのに、先週比ではマイナスです。これは「先週の火曜日は特売があった」「今週は天気が悪かった」など、何か理由があるはずです。

去年の同じ月と比較する(長期比較)

1ヶ月単位で1年前と比べることで、大きな流れがわかります。

例:青果部門の月次売上

- 今年5月:1,800万円

- 去年5月:1,880万円

- 前年同月比:-80万円(-4.3%)

去年より下がっているので、青果のカテゴリーを深掘りしてみていく必要があります。

部門別の構成比で店の特徴を知る

構成比とは「全体の中でどのくらいの割合を占めているか」を表すパーセンテージです。

計算方法

構成比(%)=(部分の数値 ÷ 全体の数値)× 100具体例:ドラッグストアの部門別売上構成比

月間売上合計:1,000万円

- 医薬品:200万円 → 構成比20%

- 化粧品:250万円 → 構成比25%

- 日用品:350万円 → 構成比35%

- 食品:150万円 → 構成比15%

- その他:50万円 → 構成比5%

この数字から「日用品が売上の柱で、医薬品と化粧品がそれに続く」という店舗の特徴がわかります。

構成比の変化で傾向を読み取る

去年と今年の化粧品部門内の構成比を比べてみましょう。

カテゴリー 去年 今年 変化

メイクアップ 18% 20% +2%

スキンケア 45% 43% -2%

ボディケア 23% 25% +2%

メンズコスメ 14% 12% -2%

この変化から読み取れること:

- メイクアップが伸びている → SNSの影響?新商品が人気?

- スキンケアが減っている → 他店に流れている?品揃えに問題?

- ボディケアが伸びている → 生活意識の変化?気候の違い?

- メンズコスメが減っている → 男性客が減った?競合店の影響

季節・時間帯で分析する

季節の波を読む

商品には季節があります。この当たり前のことを数字で確認し、来年の準備に活かしましょう。

日焼け止めの月別売上例

月 売上金額 構成比

1月 2万円 0.7%

2月 5万円 1.8%

3月 25万円 9.0%

4月 45万円 16.2%

5月 60万円 21.7%

6月 55万円 19.9%

7月 40万円 14.4%

8月 20万円 7.2%

9月 10万円 3.6%

10月 8万円 2.9%

11月 5万円 1.8%

12月 2万円 0.7%

この数字から「4-6月が売上のピーク」「7月には在庫を減らし始める」「9月以降は最小在庫」といった戦略が立てられます。

時間帯別の傾向を掴む

1日の中でも、お客様の来店パターンと購入商品には特徴があります。

コンビニの時間帯別売上例

- 7-9時:コーヒー、おにぎり、パン、ペットボトルが中心(通勤客)

- 12-13時:弁当、サラダ、飲み物が中心(昼食客)

- 18-20時:惣菜、酒類、アイスが中心(帰宅客)

- 21-24時:デザート、酒類、カップ麺が中心(ちょい飲み、夜食、リラックス)

この傾向があるので

- 朝の時間帯前にはコーヒーや冷ケースの補充を重点的に

- 昼前には弁当の品揃えを充実させつつホットフード、デザート等で単価アップを狙う

- 夕方にはつまみになる惣菜を種類多く

といった具体的な対策をとっています。

数字から課題を見つけて改善する手順

STEP1:気になる数字を見つける

まずは普段と違う数字を見つけることから始めます。

売上が急に上がった/下がった

特定の商品のPI値が変化した

客数や客単価に変化があった

時間帯別の売上パターンが変わった

例:「先月から化粧水のPI値が下がり続けている」

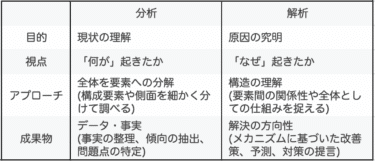

STEP2:なぜそうなったのか原因を考える(Why)

「なぜ化粧水のPI値が下がったのか?」を考えてみます。

陳列場所が悪い

商品が古くなっている

お客様の嗜好が変わった

新商品に人気が移った

これらの原因を特定するために、ID-POS分析をします。

顧客セグメント別分析

購買頻度別:ヘビー/ミドル/ライト顧客の購買変化

年代別:世代ごとの購買行動シフト

購買パターン別:まとめ買い/単品買いの変化

時系列での要因特定

週次/月次トレンド:売上減少の開始時点特定

曜日・時間帯分析:購買タイミングの変化

イベント連動性:特売・キャンペーンとの相関

競合・代替品分析

カテゴリー内シェア:他ブランドへの流出状況

併買分析:一緒に購入される商品の変化

価格帯別動向:プレミアム/エコノミー商品への移行

店舗運営要因の検証

陳列効果測定:売場変更前後の購買データ比較

在庫回転率:商品鮮度と売上の相関

POP・販促効果:施策実施期間の購買反応

外部環境要因

季節性変動:前年同期との比較分析

競合店影響:商圏内競合の動向と顧客流出

トレンド変化:新商品・新カテゴリーへの移行状況

ID-POSの強みは、仮説を定量的に検証できることです。各要因を数値で可視化し、真の原因を特定することで、効果的な改善策立案が可能になります。

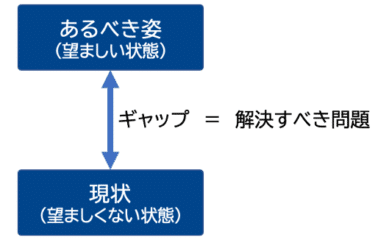

STEP3:何を解決すべきか整理する(What)

原因がわかったら、何を改善するかを決めます。

陳列位置の見直し

商品の鮮度管理

販促・POPの変更

価格戦略の変更

新商品の導入検討

STEP4:どうやって解決するか具体策を考える(How)

具体的な改善策を立案し、実行します。

改善策の例

PI値が他店舗で伸びている化粧水を目立つ場所に移動

試供品やテスターを用意

POPで商品の特徴をアピール

セット販売で訴求力アップ

売れ行きが伸びている商品と入れ替える

競合と価格を合わせる

STEP5:結果を確認して次につなげる

改善策を実行したら、必ず結果を確認します。

うまくいけば他の商品にも応用、うまくいかなければ別の方法を試します。

継続的にデータを売上向上に活かすための5つのポイント

目的を明確にする

「なんとなくデータを見る」のではなく、「売上を10%上げたい」「在庫を20%減らしたい」など具体的な目標を決めましょう。

簡単なことから始める

いきなり複雑な分析をしようとせず、まずは日々の売上確認や前年比較から始めましょう。

数字の変化に敏感になる

数字を見る習慣をつけて、「いつもと違う」変化にすぐ気づけるようになりましょう。

必ず原因を考える

数字が変化したら、必ず「なぜ?」を考える習慣をつけましょう。

改善→確認→次の改善のサイクルを回す

改善策を実行したら必ず結果を確認し、次の改善につなげる仕組みを作りましょう。

データ分析は特別なスキルではありません。数字に注意を払うだけで、お店の売上向上や働きやすさの改善につながります。