小売業において、店舗を中心としたラインで、上長から求められるのは、今日の売上が去年より、昨日より良くなっているのか、悪くなっているのか、競合に勝っているのか負けているのかという目の前の結果です。

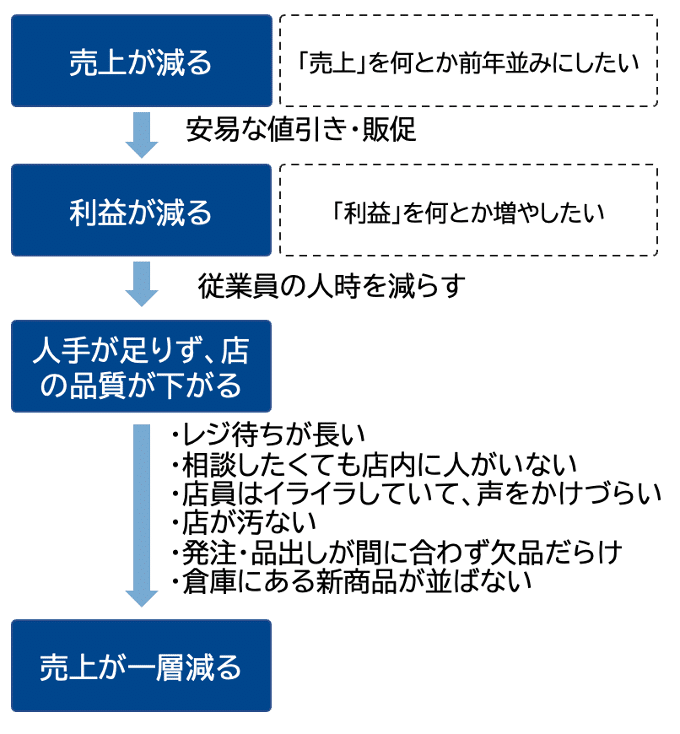

「売上が減った」という結果に直面したとき、どのような対応がとられるでしょうか。残念ながら、多くの現場では次のような対応が見られます。

「とにかく売上を上げろ」という結果だけを求める指示

「先月うまくいった特売をもう一度やれ」という経験則だけの対応

「あの店長はダメだ」という人のせいにする企業文化

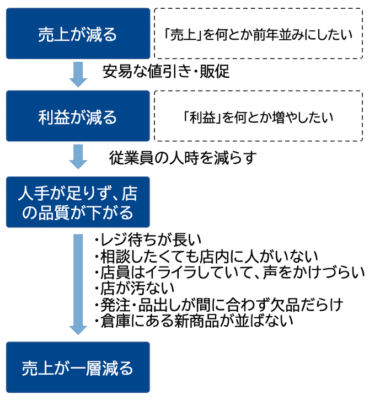

店舗の売上低下と人員削減の悪循環

売上が減る:「売上」をなんとか前年並みにしたい

店舗の売上が下がった時、店長は売上を何とか前年並みにしたいと考えます。

対策として過去に成功した安易な値引き販売、ポイント5倍、10倍企画などの実施が簡単な販促に頼ることになります。

利益が減る:「利益」を何とか増やしたい

仮に販促がうまくいったとして、どうなるでしょうか。当然のことながら、値引きや販促にかかった経費の分、利益が減ります。利益が減った店長は利益を何とか増やしたいと考えます。

店長がコントロールできる経費で一番大きなものは人件費です。店長権限で給与や時給を下げることはできないので、結果として従業員の勤務する人時を減らすという手段に出ます。

人が足りず、店の品質が低下する

店舗の従業員の人時を減らした場合、何が起きるでしょうか。本来やるべき業務が十分にできなくなり、それによって店舗の品質が下がります。

レジに十分な人を配置することができないので、レジ待ち時間が長くなり、来店客からの不満がたまります。

来店客が相談したいことがあっても、店内に従業員がいないため相談をすることができません。相談・接客が減ると、接客で売れていたはずの商品が売れなくなります。

また、陳列や品出しなどをしている従業員は常時忙しくイライラしているため、来店客は店員に声をかけづらいという状態になります。当然、相談をしたいとは思わなくなるのです。

店舗が忙しくなると、清掃に時間をかけるという余裕は当然なくなるため、店が徐々に汚くなっていきます。

発注に時間をかけることができないため、発注の精度が低くなり、あれば売れるはずの商品が発注されていないため売上げがさがります。また、天候に合わせて適切な量を発注するという精度が低下するため、過剰在庫ができます。

さらに、納品された商品の品出しが間に合わなくなるため、倉庫が窮屈になります。倉庫が窮屈になることによって、倉庫での作業効率が低下します。結果として、店舗の棚への品出しが間に合わず、店に在庫はあるのにお客さんが商品を探しても欠品が多いという状態になります。

従来から取り扱っている商品がそのような状況なので、商品部から送り込まれた新商品は店頭に並ぶスピードが遅くなります。話題の新商品が並んでいない店舗の魅力は低下します。

結果として、品質が低下した店では売上がさらに低下します。

作業量を考慮しない指示・命令が店をダメにする

店長には上司が存在します。チェーン経営の小売業では、5店舗から10店舗程度の店長の上司として、エリアマネージャーやブロック長と呼ばれる店長の上司がいるわけです。

(担当範囲の)売上が減る:エリアマネージャーは問題店舗の「売上」を増やしたい

売上が低下した店に対して、店長の上司であるエリアマネージャーは、問題店舗の売上を増やしたいと考えます。

売上を増やしたいエリアマネージャーは店長に対して指示を増やします。例えば、「競合店舗の価格を調べて価格を対抗しろ」であるとか、「他店で売れている商品を安く山積みして集客せよ」といったものです。

通常業務の実行度が下がる:店長は「上司の指示」を最優先実行する

指示を受けた店長は、店長の評価をする存在である上司の指示を最優先で実行します。結果として、店長は上司の指示にかかりきりになり、通常業務に注力できなくなります。

店長がそのような状態になると、店舗で働く従業員の通常業務の実行度も下がっていきます。「うちの店長は、事務所にこもってあんな余計な仕事ばかりやっているのよ」という陰口が出るようになるのです。これが続くと、従業員は店長の言うことに面従腹背するようになります。

店の品質がさらに下がる

店長が上司の指示を頑張れば頑張るほど、結果として店の品質がさらに下がります。従業員が倉庫に溜まった在庫の品出しに懸命になるため、極端な場合、レジに店員がいない時も発生してきます。

毎日、通常業務が回らない店員たちは疲れ切って無気力になっていきます。休憩室に貼られた「笑顔で接客を」というような標語は、誰も見向きもしなくなります。

来店客は「最近従業員の感じが悪いし、欠品だらけだからなぁ…」ということで、他の店に行くようになります。そして、テレビCMやSNSで話題になった商品を探したいという地域の生活者は、その店に期待をしていないのでそもそも来店しないという状況になります。

結果として、店も商品も欠品だらけになって、初めて来店した地域の生活者にとっても、一見してダメな店ということになります。

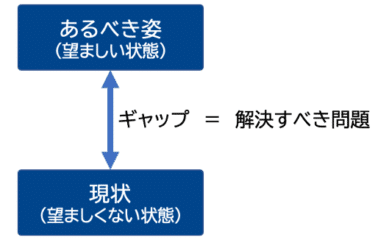

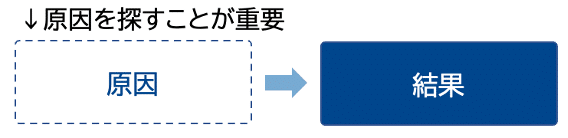

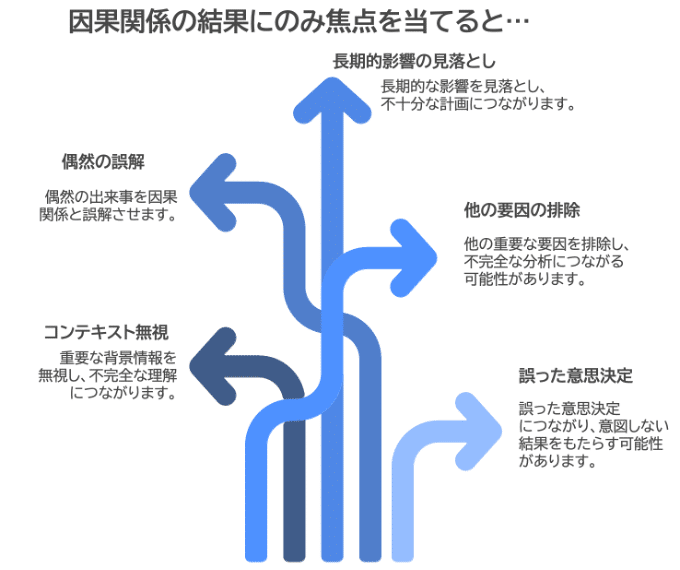

因果関係の「結果」ではなく、「原因」に注目する必要がある

多くの企業で発生するこの事象は「因果関係」の「結果」だけを見ているために発生します。因果関係で注目すべきは「原因」です。「結果」をもたらした「原因」が何で、なぜそうなったのかを分析することができないために、負のスパイラルに陥っているのです。

この記事は「因果分析・解析」として、全3回で書いた第1回です。