本当に必要なもの

小売業界でDXコンサルタントとして活動していると、毎年のように新しいバズワードが生まれては消えていく様子を目の当たりにします。まるで季節の移り変わりのように、次々と新しい言葉が登場し、業界を席巻していきます。

興味深いのは、多くの企業がこれらのバズワードに飛びつく姿勢です。老舗企業も「時代に取り残されてはいけない」という焦りから、深く考えることなく、まるで行列のできるラーメン店に並ぶかのように、流行に追随していきます。

そして、この状況を見透かしたかのように、一攫千金を狙うベンダーやコンサルティング会社が、さらにバズを増幅させていく。増幅の過程で、実際には成功していないのに話題性のための取組みが行われて、それをメディアがもてはやす。そんな光景を何度も目にしてきました。

しかし、ここで立ち止まって考えてみてください。バズワードの初期成功事例とされる真の企業は、決して表面的な手法だけで成功したわけではありません。彼らは独自のコアバリューを創造し、それを軸に事業を展開した結果として成功を収めたのです。一方、後追い企業の多くは、その「結果」の部分だけを真似ようとします。当然ながら、背景にある思想や文脈を理解せずに形だけを模倣しても、再現性はありません。そして失敗すると、また次のバズワードを求めて彷徨うことになります。

例をあげましょう。

無印良品はブランドではありません。(中略)無印良品が目指しているのは「これがいい」ではなく「これでいい」という理性的な満足感をお客さまに持っていただくこと。つまり「が」ではなく「で」なのです。

https://www.muji.net/message/future.html

無印良品が掲げる「これでいい」という哲学は、過剰な装飾や機能を削ぎ落とし、本当に必要なものだけを残すという考え方です。規格外品の活用や簡素な包装は、コスト削減のためだけでなく、「必要十分」という価値観の表れでした。

一方、昨今の「サステナブル」ブームに乗る企業の多くは、エコバッグの利用促進や植林活動といった表面的な活動に終始し、本業のビジネスモデルは従来のまま変えようとしません。

無印良品の強さは、40年以上前から実践してきた哲学が、結果として今日の環境意識の高まりと合致したことにあります。つまり、トレンドを追いかけたのではなく、自らの信念を貫いた結果、時代が追いついてきたのです。

なぜ私たちは新しいものに惹かれるのか

人間の脳は、新奇性に対して強い反応を示すようにできています。これは進化の過程で獲得した生存戦略の一つです。新しいものは、獲物の発見、交配の機会、あるいは捕食者からの脅威など、生存に関わる重要な情報を含んでいる可能性があるからです。

この新奇性への反応は、脳内のドーパミン系を活性化させ、快感や満足感といった報酬系の反応を引き起こします。その結果、私たちは新しいアイデアや新製品を、時に不合理なほど高く評価してしまうのです。これを「新奇性バイアス」と呼びます。

小売業界においても、この心理は顕著に表れます。新しいテクノロジーやビジネスモデルが登場すると、その潜在力を過大評価し、「乗り遅れてはいけない」という不安に駆られて、深い検討もなく導入を決めてしまうケースが後を絶ちません。

本質を見極めるということ

このような状況下で、私たちはどのように判断すべきでしょうか。私が大切だと考えるのは、松尾芭蕉の「不易流行」という考え方です。「不易」とは時代を超えて変わらない本質的な価値、「流行」とは時代とともに変化する新しい要素を指します。重要なのは、この両者のバランスを保ちながら、決して「不易」を見失わないことです。

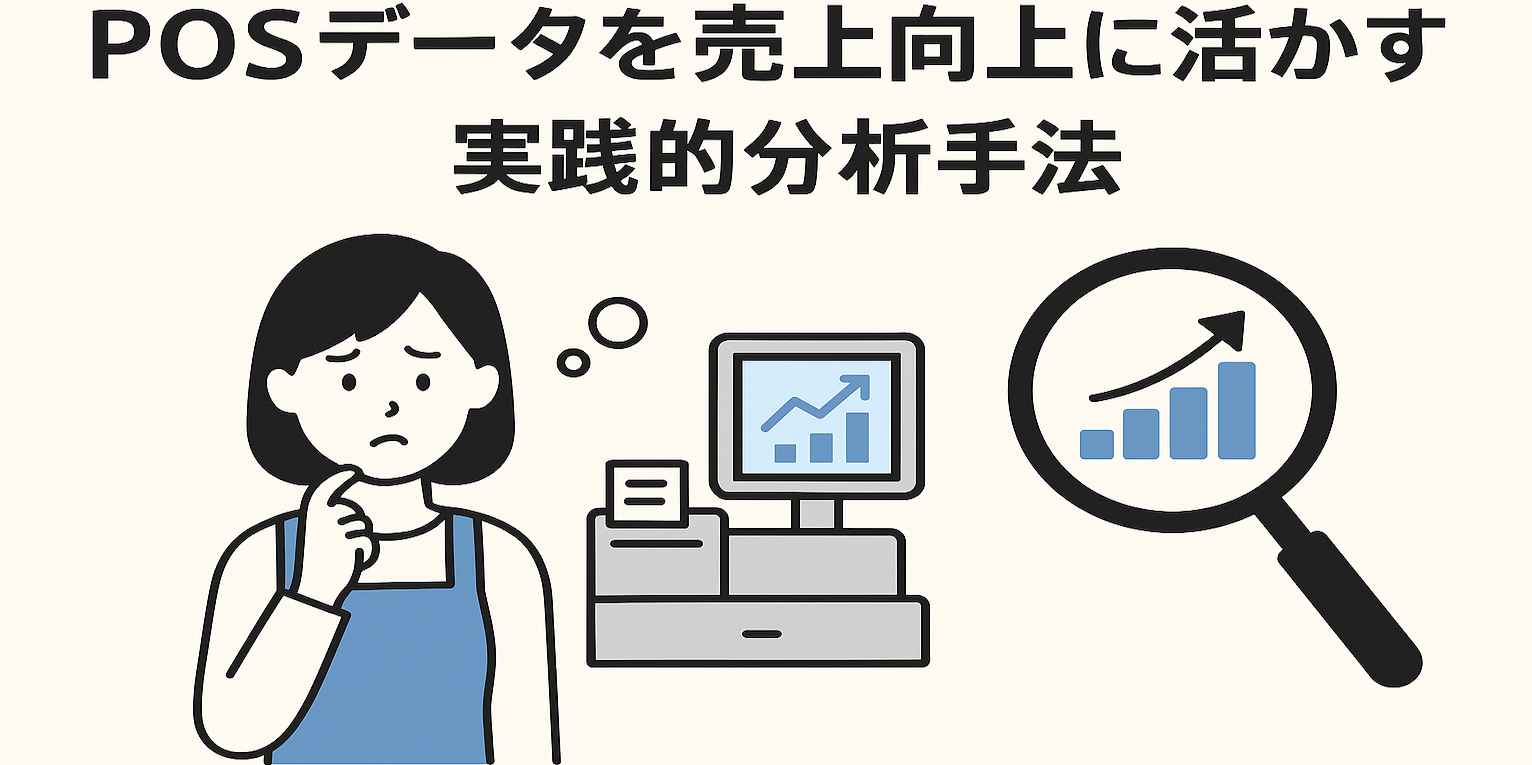

小売業の本質は何でしょうか。それは「お客様に価値を提供し続けること」に他なりません。この本質は、江戸時代の商人も、現代のECサイト運営者も変わりません。テクノロジーや手法は変化しても、この根本的な目的は不変です。

小売業における「不易」とは何か。それは顧客に価値を提供するという根本的な使命であり、自社が持つ独自の強みやノウハウです。店舗運営の基本、商品の目利き、顧客との関係構築といった基礎的な能力こそが「不易」の部分です。

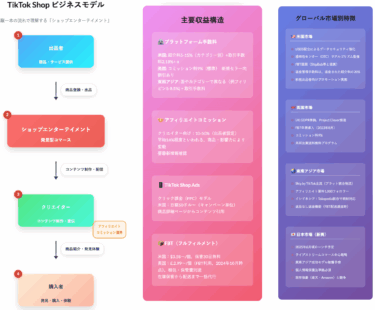

2025年7月時点では、生成AI導入が最も話題です。多くの企業が「AI活用による売上向上、コスト削減」という結果だけを求めて、外部のソリューションに丸投げしようとしています。しかし、本当に成果を上げる企業は、まず自社の業務プロセスを徹底的に見直し、データの質を高め、本部・店舗スタッフの基礎能力を向上させた上で、AIを「道具」として活用しはじめています。

新しい技術やビジネスモデルを検討する際は、まず自分の頭で考えることが重要です。

「なぜこの技術が必要なのか」「これによってお客様にどんな価値を提供できるのか」「自社の強みとどう結びつくのか」……こうした問いに対して、他人の意見や成功事例に頼るのではなく、自社の状況に照らして独自の答えを導き出す必要があります。

信頼できる相談相手の重要性

とはいえ、すべてを自分一人で判断することは困難です。ここで重要になるのが、信頼できる相談相手の存在です。

ただし、この「信頼できる」という言葉には注意が必要です。単に最新トレンドに詳しい人や、成功事例を多く知っている人が、必ずしも良い相談相手とは限りません。

真に信頼できる相談相手とは、表面的な解決策ではなく、本質的な課題を一緒に考えてくれる人です。流行に流されることなく、時には耳の痛い意見も率直に伝えてくれる人。そして何より、あなたの事業の「不易」の部分を理解し、それを大切にしながら「流行」を取り入れる方法を一緒に模索してくれる人です。

本質にこだわり続ける理由

私がコンサルタントとして「本質」にこだわる理由は、単なる理想論ではありません。これまで数多くの小売企業の変革を支援してきた経験から、本質を見失った改革は必ず行き詰まることを知っているからです。

逆に、自社の強みや顧客への提供価値を明確に理解している企業は、新しい技術やトレンドを適切に活用し、持続的な成長を実現しています。彼らは決してバズワードに踊らされることなく、自分たちの「不易」を守りながら、必要な「流行」を取り入れているのです。

DXの真の目的は、デジタル技術を使うことそのものではありません。デジタル技術を活用して、お客様により良い価値を提供し、従業員がより働きやすい環境を作り、結果として企業が持続的に成長することです。この本質を忘れずに、一つ一つの判断を積み重ねていくことが、真の変革につながると私は信じています。

小売業界の経営者、DX推進責任者の皆様。新しい波が押し寄せるたびに右往左往するのではなく、自社の本質を見つめ直し、自分の頭で考える習慣を大切にしてください。そして、信頼できる相談相手と共に、本当に必要な変革を見極めていきましょう。それこそが、持続可能な成長への確かな道筋となるはずです。

小売業の本質

このコラムは2021年の「小売業の本質」を2025年版に改訂するにあたって、新規執筆した文章の一部です。

改訂の目的は、まず4年間で生成AIをはじめテクノロジーのイノベーションが非連続におきたこと、次に筆者が業務に関連した知識の獲得と知恵の醸成をしていくなかで、”あいまいな知識”だったことがアップデートできたからです。

そして当時バズワードであった”DX”が新奇性を失っても定着する言葉になったためです。したがってタイトルは「小売業の本質2025DX」としています。

https://amzn.asia/d/cst5G5B