「AIが進化すれば、人間の判断はもう必要ないのでは?」

AI活用が加速する中、このような疑問を抱く経営者や管理職の方は多いでしょう。確かに、機械学習による需要予測や生成AIによる商品説明文作成など、AIの能力は日々向上しています。

しかし、McKinseyの最新調査によると、実際にAI導入を試みた企業の90%が成熟したアプローチに達していないという現実があります。

その理由は明確です。AIが得意な作業と人間が得意な判断を混同し、役割分担を誤っているからです。データ活用で真の成果を上げるためには、AIと人間それぞれの強みを理解し、最適な協働関係を構築することが不可欠なのです。

生成AIと機械学習:コストと効果で見極める賢い使い分け

現在の小売業界では、主に2種類のAI技術が活用されています。生成AI(ChatGPTやGemini,Claude等)と従来の機械学習です。多くの企業が「とりあえず最新のAIを」という発想で生成AIに注目しがちですが、実はコストと効果の観点から適切な使い分けが重要になります。

生成AIは確かに画期的な技術です。商品説明文の作成、顧客問い合わせへの回答、マーケティング資料の作成など、これまで人間でなければできなかった作業を自動化できます。一方で、大量のデータを処理する際の運用コストは機械学習と比べて高くなる傾向があります。

機械学習は特定の用途に特化していますが、需要予測、価格最適化、在庫管理といった定型的なデータ処理においては、生成AIよりもはるかに効率的かつコスト効果的です。需要予測において機械学習ベースのシステムと生成AIベースのシステムを比較検討した結果、同等の精度を維持しながら機械学習の方が運用コストを抑えることができることが現実です。

この使い分けを理解せずに「AI」というバズワードに踊らされてしまうと、せっかくの投資が無駄になりかねません。重要なのは、それぞれのAI技術の特性を理解し、自社の課題に最適な技術を選択することです。

DIKW思考で理解するAIと人間の役割分担

以前の記事「DIKWピラミッドはデータ活用で肝腎なことを知る役に立つ」で詳しく解説したとおり、データ活用にはData(データ)、Information(情報)、Knowledge(知識)、Wisdom(知恵)の4段階があります。このフレームワークを使って、AIと人間の役割分担を考えてみましょう。

データを情報にする段階では、AIが圧倒的な優位性を持ちます。POSシステムから収集される大量の売上データ、在庫データ、顧客データの収集・整理・クレンジングといった作業は、24時間365日休むことなく正確に処理できるAIの得意分野です。人間が手作業で行っていた時代と比べ、処理速度と正確性において比較になりません。

Information段階でも、AIの活躍が期待できます。売上データから売れ筋商品のランキングを作成したり、顧客の購買パターンから自動でセグメントを分けたり、時系列データから季節性を抽出したりといった分析作業は、AIが効率的に実行できます。この段階では、人間よりもAIの方が客観的かつ網羅的な分析を行えるでしょう。

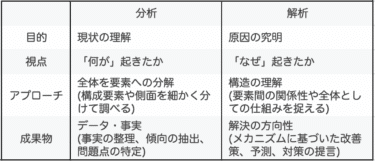

しかし、情報を知識に変える段階に入ると状況は変わってきます。AIが発見したパターンや傾向が「なぜ発生したのか」「今後どのような意味を持つのか」といった解釈には、業界知識や市場の文脈を理解した人間の判断が不可欠になります。例えば、AIが「特定の商品の売上が急激に増加している」というパターンを発見したとしても、それがメディア露出によるものなのか、競合店の品切れによるものなのか、季節要因なのかを判断するには人間の洞察力が必要です。ただし、そういった人の持つ知見データをAIに読み込ませることができれば、よくあるパターンについては推測できるようになります。その後に人がチェックするという流れになります。

そして知識を知恵に昇華する段階では、人間の役割がより重要になります。分析結果を基にした戦略的意思決定、複数のステークホルダーの利益を考慮した判断、長期的視点に立った投資決定などは、まさに人間にしかできない知恵の領域と言えるでしょう。

意思決定の質を左右する人間固有の認知的優位性

MIT Sloan Management Reviewの研究では、AIが提供する同じ分析結果に対しても、意思決定者によって最大18%の成果の差が生まれることが実証されています。この差は何から生まれるのでしょうか。それは人間が持つ4つの認知的優位性によるものと考えられます。

文脈理解と統合的判断の力

第一に、文脈を理解し複数の情報を統合する能力です。機械学習による需要予測システムは、過去の販売データから将来の需要を予測しますが、「来月から近隣に大型競合店がオープンする」「地域の主要企業がリストラを発表した」「インフルエンザの流行により関連商品の需要が増加している」といった外部環境の変化を総合的に判断することは困難です。

優秀な店長や商品担当者は、AIの予測数値を見ながらも、こうした様々な要因を頭の中で統合し、「AIの予測では需要増となっているが、競合店の影響で実際は横ばいになるかもしれません」といった修正判断を行います。この文脈的理解に基づく統合的判断こそが、人間の大きな価値なのです。

感情と価値観への深層理解

第二に、顧客の感情や価値観を深く理解する能力です。生成AIは顧客レビューの感情分析を行い、「この商品は高評価です」という情報を提供できますが、「なぜ顧客がその感情を抱くのか」「どのような価値観がその感情の背景にあるのか」までは理解できません。

例えば、化粧品専門店においてAIの分析で「20代女性にはトレンドカラーの口紅がよく売れる」という結果が出たとします。しかし、店頭で長年接客を続けているベテランスタッフは「最近の20代のお客様は、トレンドを追うよりも自分らしさを大切にされる傾向があります。むしろパーソナルカラー診断など、個性を活かす提案の方が喜ばれるかもしれません」と感じていました。この現場の人の知見をいかに集めて活用するかということが企業の強弱を左右するでしょう。

倫理的配慮と長期的視点

第三に、倫理的配慮を含めた長期的視点での判断能力です。AIによる価格最適化システムは、「この商品の価格を18%引き上げれば利益が最大になります」と提案するかもしれません。しかし、それが顧客の生活に与える影響や、長期的な信頼関係への影響までは考慮しません。

例えば、新型コロナウイルスの流行期に、AIが「マスクの価格を3倍に設定すれば利益最大化できます」と分析したドラッグストアがあったとしましょう。ここで担当者および経営者は「地域の皆様の健康と安心が第一です。適正価格を維持します」と判断することが必要です。

結果として、価格を釣り上げた競合店よりも短期的な利益は稼げませんが、長期的には売上を向上することができるでしょう。このような倫理的配慮を含む長期的視点での判断は、まさに人間にしかできない重要な意思決定と言えるでしょう。

創造的問題解決と直感的洞察

第四に、前例のない状況での創造的問題解決能力です。新型コロナウイルスのパンデミックやウクライナ情勢に起因するサプライチェーン危機など、過去にデータが存在しない状況では、機械学習の予測精度は大幅に低下します。こうした時に威力を発揮するのが、経験豊富な経営者の直感的洞察力です。

実践的な役割分担設計と組織運営

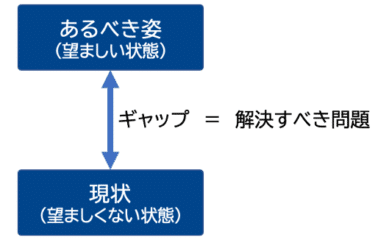

では、具体的にはどのように人間とAIの役割を分担すればよいのでしょうか。小売業のデータ活用における主要業務を段階別に見てみましょう。

データ収集と処理の段階では、AIを最大限活用するのが合理的です。POSデータの収集・統合、在庫データの統合、顧客情報の整理、異常値の検知といった作業は、人間が行うよりもAIの方が圧倒的に正確かつ効率的だからです。ただし、データの品質に関する最終チェック、プライバシー保護に関する判断、システム障害時の対応などは、依然として人間が担う重要な役割として残ります。

分析と洞察の段階では、AIと人間の協働が重要になります。大量データからのパターン発見、統計的分析、予測モデルの構築といった部分はAIが得意とする領域です。一方で、分析結果が持つ事業的な意味の解釈、業界知識との照合、新たな仮説の立案、分析の方向性の決定といった部分では、人間の専門知識と経験が不可欠になります。

戦略立案の段階では、人間が主導権を握りつつAIをサポートツールとして活用する形が理想的でしょう。AIは複数のシナリオを定量的に比較したり、リスク分析のシミュレーションを行ったりすることができますが、企業理念や価値観との整合性確認、ステークホルダーへの影響評価、実現可能性の総合判断、最終的な戦略決定といった部分は、まさに人間の知恵が求められる領域です。

実行と調整の段階では、再びAIの活用余地が大きくなります。自動発注システム、在庫管理の最適化、価格変更の実行、業績指標の監視といったルーティン業務はAIに任せ、人間はチームメンバーへの説明と動機付け、顧客や取引先との関係構築、予期しない問題への対応、戦略の微調整といった、より人間らしい業務に集中するべきでしょう。

データ活用組織を支える人材育成戦略

こうした役割分担を実現するためには、従来とは異なるスキルを持った人材の育成が不可欠です。まず基礎となるのがデータリテラシーです。といっても高度な統計学や数学の知識が必要というわけではありません。基本的な統計概念(平均、分散、相関など)の理解、グラフや表の読み取り能力、データの信頼性を判断する能力、簡単なデータ加工スキルといった実務レベルのスキルが重要になります。

次に、AIとの協働スキルです。AIツールの基本的な操作方法、効果的なプロンプト(指示文)の作成方法、AI出力の品質を評価する能力、そして何よりもAIの限界を理解する能力が必要になります。AIは万能ではありません。どのような状況でAIが有効で、どのような判断は人間が行うべきかを見極める能力が重要です。

さらに、批判的思考力の強化も欠かせません。数字やデータに惑わされない判断力、複数の視点から物事を検証する能力、因果関係と相関関係を正しく区別する能力、そして自分自身の認知バイアスを理解し対策する能力などです。これらのスキルは、AIが出力する分析結果を正しく解釈し、適切な意思決定につなげるために不可欠です。

加えて、データを使った効果的なコミュニケーション能力も重要になります。複雑な分析結果を、専門用語を使わずに分かりやすく説明する能力、ステークホルダーとの建設的な対話を行う能力、チーム内でのナレッジ共有を促進する能力などです。どんなに優れた分析結果も、それが組織内で理解され、行動に移されなければ意味がありません。

最後に、倫理観と責任感の醸成も忘れてはいけません。データプライバシーの保護、公正な意思決定の重要性、長期的視点の維持、社会的責任の理解といった観点は、AI時代だからこそより重要になってくるでしょう。

継続的な競争優位を構築するための戦略的アプローチ

AI技術は日進月歩で進化しています。今日最適だった役割分担も、明日には見直しが必要になるかもしれません。だからこそ、一度システムを構築したら終わりではなく、継続的な学習と適応の仕組みが重要になります。

まず、段階的な導入アプローチを推奨します。いきなり全社にAIを導入するのではなく、特定の部門や業務から始めて、成功パターンを確立してから横展開していく方が安全で効果的です。最初の6ヶ月から1年程度は基盤整備の期間として、データ収集・管理体制の確立、基本的なAIツールの導入、スタッフの基礎教育、パイロットプロジェクトの実施に集中するのが良いでしょう。

次の1年から2年程度は部分最適化の期間として、成功事例の横展開、より高度なAI活用の開始、組織間連携の強化、ROI測定体制の確立を進めます。そして3年目以降は全社最適化の期間として、AIと人間の協働モデルの完成、継続的学習・改善体制の確立、競合他社との明確な差別化、新たな価値創造の実現を目指していくというロードマップが考えられます。

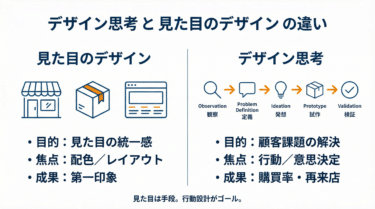

この過程で重要なのは、常に人間中心の設計思想を維持することです。AIは道具であり、主役は人間だという基本姿勢を忘れてはいけません。AIを導入する目的は、人間の仕事を奪うことではなく、人間の能力を拡張し、より価値の高い業務に集中できるようにすることです。

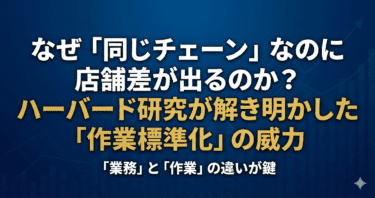

また、自社独自の競争優位を追求することも重要です。同じAIツールを使っても、それをどう活用するか、人間の知恵とどう組み合わせるかで大きな差が生まれます。自社の強み、企業文化、顧客特性を活かした独自の活用方法を開発することが、持続的な競争優位の源泉となるでしょう。

まとめ:データから知恵へ、知恵が創る未来

AI時代の小売業で真の勝者となるのは、最新技術を持つ企業でも、最も多くのデータを保有する企業でもありません。データを知恵に変換する人間の力とAIの計算力を最適に組み合わせ、継続的に進化させていく企業です。

DIKWピラミッドが示すように、データから情報、知識、そして知恵への変換プロセスにおいて、各段階で人間とAIが最適な役割分担をすることが重要です。AIが得意な大量データ処理・パターン認識と、人間が得意な文脈理解・価値判断・創造的思考を組み合わせることで、初めて真の競争優位が生まれるのです。

「AIに全て任せておけば大丈夫」という技術決定論でも、「やはり人間の勘が一番」という経験至上主義でもない、第三の道。それが人間の知恵とAIの力を融合させた賢い意思決定なのです。

データは情報となり、情報は知識となり、知識は知恵となります。そして知恵こそが、変化の激しい時代を生き抜く最強の武器となるでしょう。あなたの組織では、この知恵の創造プロセスを支える仕組みができているでしょうか。人間とAIが協働して、データから真の価値を生み出す体制は整っているでしょうか。

AI時代の小売業界で生き残るのは、技術に振り回される企業でも、変化を拒む企業でもありません。人間の知恵を核として、AIという強力なパートナーと共に価値創造を続ける企業なのです。