前回は、なぜ「売上を上げろ!」という上司の指示が逆効果なのかについて書きました。では何が問題なのでしょうか?

小売業において日々発生する様々な課題に向き合うとき、「問題」を正しく定義することが重要です。

問題とは何でしょうか?それは単に「売上が下がった」「客数が減った」といった現象ではありません。多くの場合、私たちは漠然とした不安や不満、あるいは好ましくない状況に直面したときに「問題だ」と感じます。しかし、問題解決の第一歩は、この「問題」を具体的に定義することから始まります。

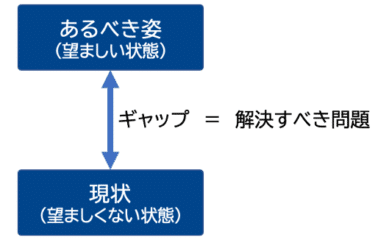

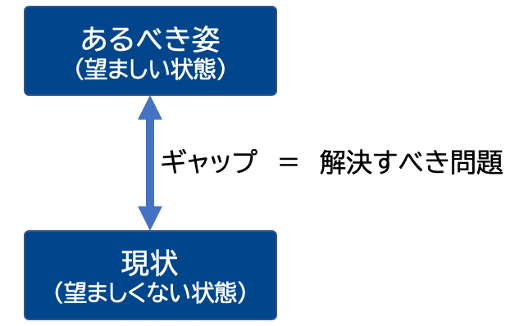

問題とは「あるべき姿」と「現状」のギャップ

解決すべき「問題」とは、突き詰めれば「あるべき姿(望ましい状態)」と「現状(望ましくない状態)」との間にあるギャップに他なりません。このギャップを明確に認識し、具体的に記述することが、問題発見の核心です。

例えば、ある食品スーパーの青果売場を考えてみましょう。

現状:週末の野菜売場は、17時以降はトマトやきゅうりなどの定番商品が品切れになることが多い。

あるべき姿:週末の閉店時間まで、主要野菜は欠品なく常に新鮮な状態で提供されている。

この「ギャップ」こそが解決すべき問題の本質です。単に「青果の売上が下がった」と現象だけを捉えるのではなく、「どのような状態が望ましいのか」を明確にしたうえで、そこに至っていない現状を認識することが、効果的な問題解決の出発点となります。

ギャップを直視し、「なぜ?」を問う

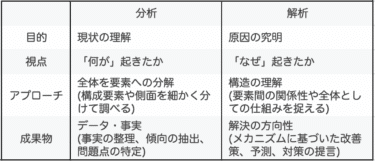

「あるべき姿」と「現状」のギャップ、すなわち「問題」を発見したら、次に取り組むべきは「なぜ、そのギャップが生じているのか?」という問いを立てることです。これが問題解決の真のスタート地点となります。

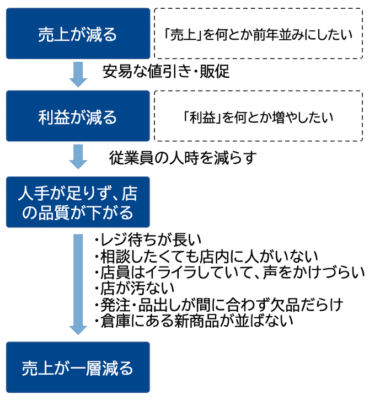

前節で触れた「とにかく売上を上げろ」という指示や、「先月うまくいった特売をもう一度やれ」という対応は、この「なぜ?」の問いを省略し、表面的な結果だけに対応しようとするものです。それでは、真の原因にたどり着くことはできません。

先ほどの青果売場の例を使って、「なぜ?」の連鎖を追ってみましょう。

なぜ週末の夕方に主要野菜が品切れになるのか?

↓

週末は来店客が多く、想定以上の販売数になるから。

なぜ想定以上の販売数に対応できないのか?

↓

週末の発注量の予測が不十分であり、十分な在庫確保ができていないから。

なぜ発注量の予測が不十分なのか?

↓

週末の天候や近隣イベントなどの変動要因を加味した発注調整の仕組みがないから。

なぜそのような仕組みがないのか?

↓

発注担当者が過去の売上データのみに基づいて勘で発注量を決定しており、変動要因を分析する知識が不足しているから。

また、データに基づいた発注量を推奨するシステムを作るノウハウがないから。

このように「なぜ?」を繰り返し問うことで、表面的な「週末の品切れ」という現象から、「データを実務に活かす教育」や「効果的な需要予測システムの導入」といった根本的な解決策につながる原因まで遡ることができます。

「問題の再定義」が解決への第一歩

多くの場合、最初に認識された問題は本質的な問題ではありません。

先ほどの事例であれば、最初に「週末の夕方に主要野菜が品切れになる」という問題が認識されましたが、本質的な問題は「発注担当者の知識・スキル不足」「効果的な需要予測システムがない」でした。

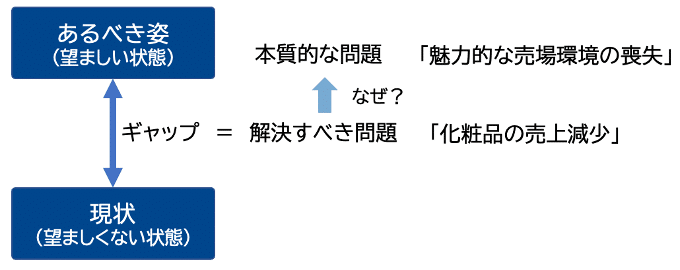

ドラッグストアのケースを考えてみましょう。

あるドラッグストアでは「化粧品カテゴリの売上が減少している」という問題に直面していました。

従来の対応であれば、「化粧品の値引きセールを強化しよう」「POP広告を増やそう」といった対症療法的な施策が取られたかもしれません。

しかし、POSデータと来店客の行動分析を行ったところ、次のような事実が明らかになりました。

- 化粧品を購入する主要顧客層(30代〜40代女性)の来店頻度自体は変わっていない

- 彼女たちの滞在時間は以前より短くなっている

- 化粧品売場での滞在時間が特に減少している

さらに「なぜ?」を追求した結果、次の事実が浮かび上がりました。

• 3ヶ月前に行った売場レイアウト変更により、化粧品売場が奥まった場所に移動した

• 化粧品売場の照明が暗く、商品が見えにくくなっている

• テスターの設置数が減り、試用できる環境が悪化している

「化粧品の売上減少」という問題は、より本質的には「魅力的な売場環境の喪失」という問題に再定義されました。

これにより、対策の方向性も「値引き」ではなく「売場環境の改善」へと変わります。

「あるべき姿」を明確に描くことの重要性

問題を発見し、その原因を探る上で、そもそも「あるべき姿」が明確に描けていなければ、ギャップの大きさも、その深刻度も正しく認識できません。

「あるべき姿」とは、単に「売上目標達成」といった数値目標だけではありません。

それは、企業理念や店舗のコンセプト、ターゲット顧客層、提供したい価値など、多角的な視点から定義されるものです。

例えば、あるスーパーマーケットが「鮮度の良い商品を、適正な価格で、気持ちの良い接客とともに提供し、地域のお客様の豊かな食生活に貢献する」という「あるべき姿」を掲げているとしましょう。

この場合、単に売上だけを見ていては、この「あるべき姿」に近づいているのかどうかは判断できません。

「商品の鮮度管理レベル」「価格競争力」「接客に関する顧客評価」「地域貢献活動の実績」など、様々な指標で現状を評価し、ギャップを認識する必要があります。

「あるべき姿」が組織内で共有され、具体的な目標として落とし込まれていればいるほど、現状とのギャップは明確になり、取り組むべき課題も具体化します。

このように、問題解決のプロセスは、まず「あるべき姿」と「現状」のギャップとして「問題」を正しく発見・定義することから始まります。

そして、そのギャップが「なぜ」生じているのかを深く掘り下げることで、初めて的確な解決策へと進むことができるのです。この最初のステップを誤ると、その後の努力が的外れなものになりかねません。