成果につながらないデータ分析の現場

「今月の売上が前年比5%減。要因分析をお願いします」

データを精緻に分解し、商品カテゴリー別、曜日別、時間帯別に分析。美しいグラフと共に20ページのレポートを提出──。

しかし、会議で問われたのは「で、何をすればいいの?」という一言でした。

このような経験はありませんか?

小売業界でも、データ分析が「やった感」だけで終わり、具体的な改善アクションにつながらないケースが少なくありません。

多くの企業がデータ分析に時間とリソースを投入しながら、収益向上という目的に見える成果を上げられていない。

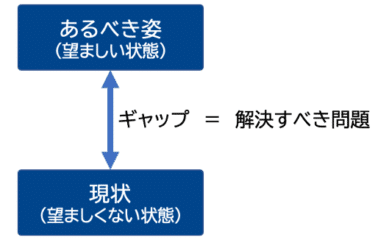

その背景には、「分析」と「解析」という二つのアプローチの違いと、適切な使い分けができていないという根本的な課題があります。

「分析」と「解析」の本質的な違いを理解する

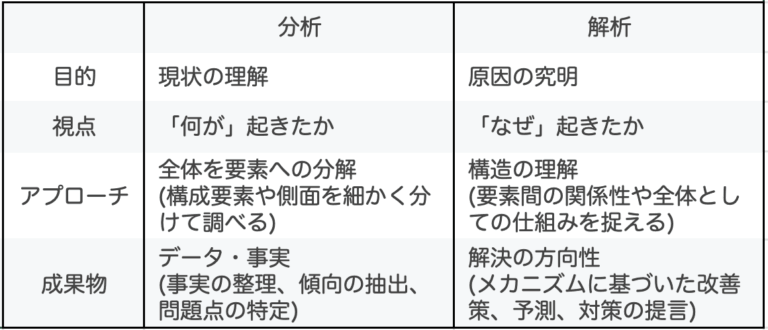

真の価値を生むデータ活用の第一歩は、「分析」と「解析」の違いを正確に理解することです。

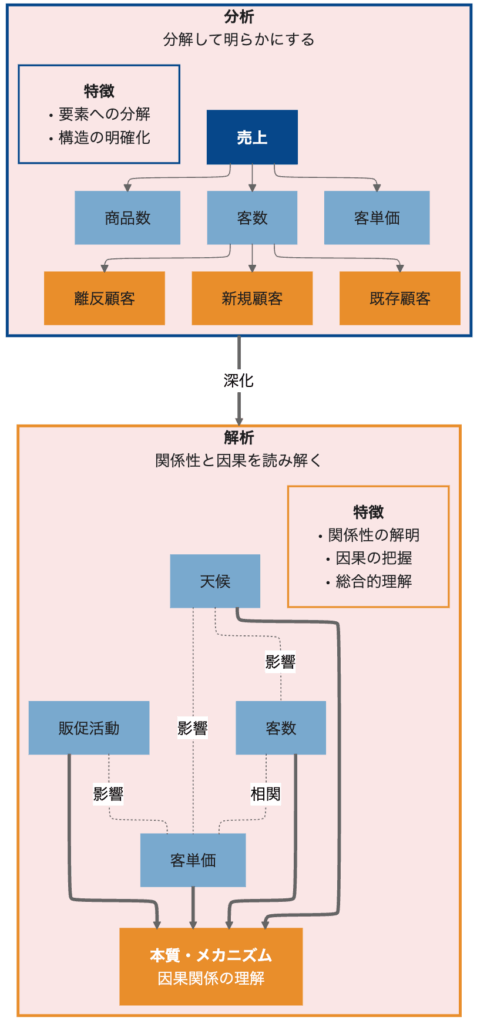

「分析」とは、物事を構成する要素に分解し、それぞれの性質や構造を明らかにすることを指します。小売業の文脈で言えば、「売上」という一つの指標を、「客数×客単価」という基本式で分解し、さらに「新規顧客」「既存顧客」「離反顧客」など、様々な角度から細分化して見ることが分析の本質です。

一方、「解析」とは、分析によって明らかになった要素の構造や要素間の関係性を読み解き、さらにその背後にある因果やメカニズムを明らかにすることを指します。単に「理論的に調べること」ではなく、様々な角度から総合的に見ることで、本質や全体像を掴むことがポイントです。

違いを図にすると、以下のようになります。

多くのデータ分析が成果につながらない理由は、「分析」の段階で止まってしまい、「解析」まで到達していないことにあります。

表面的な原因把握の限界

分析止まりで終わるとどうなるのか。具体的な事例で見てみましょう。

分析で止まるケース

上司「なぜ、先月は売上が前年比8%減少したのか?」

部下「来店客数が11%減少しました。顧客セグメント別に見ると、実態が見えてきます」

会員顧客:来店頻度 -15%(月4.2回→3.6回)

非会員顧客: レジ通過客数 -3%

客単価:会員 +6%、非会員 +1%

部下「会員の来店頻度減少が原因です。」

上司「では、会員向けの値引きクーポンを倍増するように!」

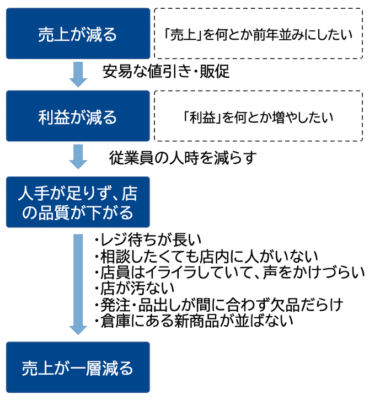

これは結果に対するアクションです。このままでは失敗するのは、前々回に書いた通りです。

解析し、アクションに繋げる

成果を上げるためには、分析でとどまらず「解析」= 構造を理解し、打ち手を導く必要があります。

部下「会員顧客の来店頻度が大きく落ちているのに、客単価は上がっている。これはまとめ買い行動へのシフトが考えられます。実際、デイリー商品(牛乳・パンなど)の購入が20%減少しています。つまり、お客様は『ちょこちょこ買い』をやめて、『週末にまとめ買い』に変えている。おそらく日常の小さな買い物は、近隣のコンビニやドラッグストアで済ませているのではないでしょうか」

「以下のような打ち手を実行して、結果の変化を確認したいと考えますがいかがでしょうか。」

・来店頻度を戻すため、デイリー商品の特価を週2回設定し、「ちょい買い」動機を作る

・会員向けに「週2回来店でポイント2倍」など来店インセンティブを設計

・コンビニに対抗できる「ちょい買いエリア」を店頭に新設

このように、「解析」まで進むことで初めて、実行可能な改善策が見えてきます。

解析を実現するための実践的アプローチ

では、どうすれば「解析」まで到達できるのか。以下の3つのステップを実践することをお勧めします。

【ステップ1:「なぜ」を問う習慣を組織に根付かせる】

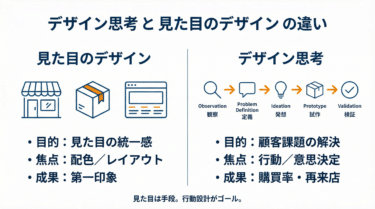

次のデータ分析依頼を受けたら、「何が起きたか」だけでなく「なぜそうなったか」を問うことを習慣化しましょう。数値の変動を報告するだけでなく、その背景にあるメカニズムを探る姿勢が重要です。

例えば、「A商品の売上が20%増加した」という分析結果に対して、

・なぜA商品だけが増加したのか?

・関連商品の動きはどうか?カテゴリー全体としてどうなったのか?

・顧客層に変化はあったか?

・店舗オペレーションに何か変更があったか?

このような問いを投げかけることで、表面的な数値の裏にある本質が見えてきます。

【ステップ2:改善策の方向性を必ずセットで提示する】

分析結果を報告する際は、必ず「この結果から考えられる改善策の方向性」を1つ以上添えるようにします。完璧な解決策である必要はありません。重要なのは、データから得られた洞察を、具体的なアクションの可能性につなげる思考プロセスを実践することです。

「客単価が低下している」という分析結果なら、

→ クロスセル機会を増やす売場レイアウトの見直し

→ 客単価向上に寄与する商品の販促強化

→ まとめ買いを促進する価格戦略の検討

といった具体的な方向性を示すことで、データが経営判断の材料として機能し始めます。

【ステップ3:過去の分析を「解析」の視点で見直す】

過去に作成した分析レポートを1つ選び、「解析」の視点で見直してみてください。当時は見えなかった因果関係や、新たな改善の可能性が見えてくるはずです。この振り返りプロセスが、解析力を高める最も効果的なトレーニングになります。

データを価値に変える両輪

「分析」で現状を正確に把握し、「解析」で本質的な原因を理解する。この両輪を回すことで、データは初めて真の価値を生み出します。

多くのデータ分析が成果につながらないのは、統計解析ツールの使い方や理論の問題ではなく、「分析」と「解析」という二つのアプローチを適切に使い分けられていないことに起因します。

分析で得られた「事実」を、解析によって「洞察」に変え、さらに「アクション」につなげる。このプロセスを組織全体で実践することが、データドリブン経営の本質です。